存珍

紙本/數碼

「保存歷史檔案不單需要一個檔案庫或電腦系統,更需要一個長遠的管理策略。」

各位家中除了藏有開始泛黃的舊照片和文件外,想必在電腦中也有不少個人檔案,甚至是舊照片的數碼複本。政府檔案處(檔案處)的藏品亦然。館長職系的黎永輝先生和羅宇青女士,以及檔案主任職系的韋錦新先生和謝詠超先生,將為大家分享管理實體與數碼檔案庫的心得。

紙本檔案:從「確認身份」到分類

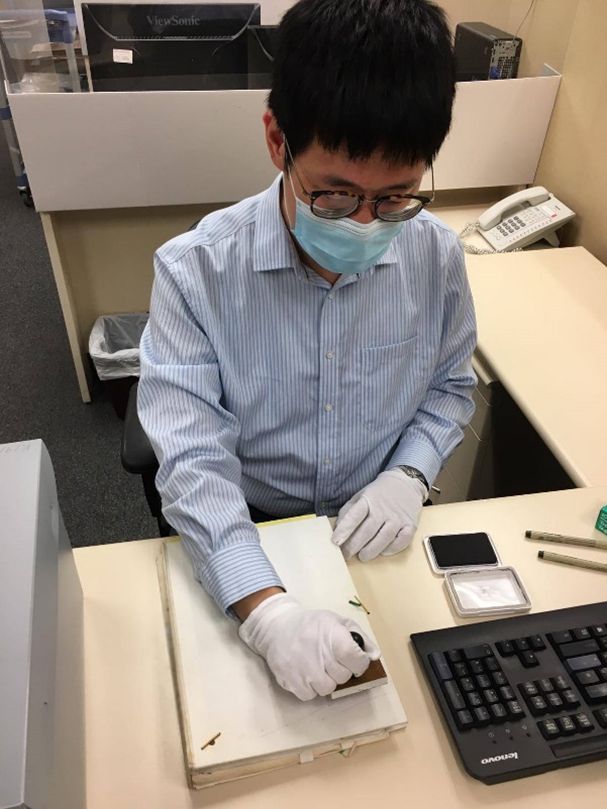

檔案處藏有超過174萬份的歷史檔案主要來自不同政府決策局及部門(局/部門)。它們來到檔案處後,先由檔案主任「確認身份」,經過嚴謹的整理和登錄程序才會正式加入檔案庫的大家庭。

那麼,檔案主任是如何整理檔案呢?謝先生解釋:「我們會按照檔案的來源和原本次序編排和整理檔案。由於檔案是部門處理公事期間產生,它們的產生次序反映了部門的行事脈絡。因此,我們會將來自同一個機構的檔案集歸於同一類別,並依照檔案的原本次序排列,從而反映該檔案類別的形成過程和檔案之間的關係,以便使用。」

如檔案主任發現檔案受損,會立即轉交檔案保存及修復服務組(修復組)跟進和修復。羅女士會馬上與修復團隊替檔案「診症」,如損壞情況嚴重得出現發霉、蟲蛀等問題,甚至已經「甩皮甩骨」,便會優先處理。

歷史檔案的「理想家居」

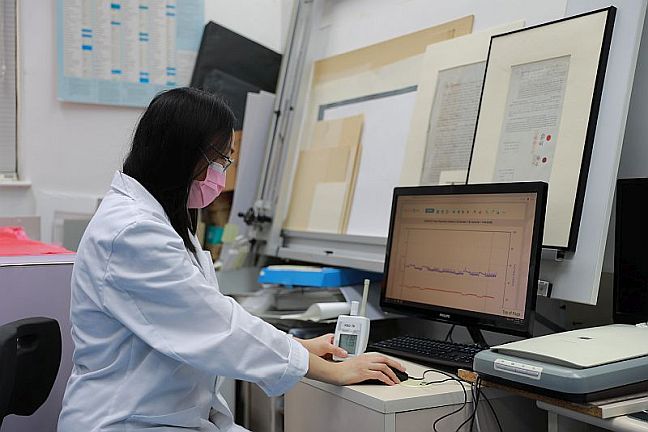

妥善保存歷史檔案需要嚴格的環境要求和控制。專為貯存歷史檔案而設計的香港歷史檔案大樓便為館藏提供了一個「理想家居」。羅女士指出大樓有四大保護檔案的元素:(一)檔案庫外牆結構;(二)濕溫度控制;(三)減少污染物;(四)照明系統。

羅女士補充:「我們也在檔案庫內設有24小時實時的監控儀器,全天候記錄、分析和監察檔案庫內的濕溫度,確保庫內的環境維持正常。如檔案庫的環境出現任何異常情況,我們便會立即聯同檔案主任和其他同事評估環境和藏品狀況,視乎需要,也會通知相關的政府部門進行檢查及維修。」

數碼檔案庫:點止電腦系統咁簡單

與紙本檔案一樣,數碼檔案都需要一個「理想家居」。為妥善保存數碼檔案,檔案處按照國際標準OAIS(Open Archival Information System)建立和運作其數碼檔案庫。

黎先生認為數碼檔案管理不單需要一個電腦系統。此話何解?黎先生解釋:「保存數碼檔案更需要長遠的保存策略。在一日千里的電子世界中,數碼檔案的格式一旦『過時』,隨時無法取閱。因此,我們須具備前瞻性的視野,預先為局/部門規劃電子檔案保存策略,並透過風險評估掌握需要特別留意的檔案,定時更新和轉移相關檔案的格式,並製作備份,從而確保數碼檔案可以長遠地供使用者取閱。」

在實際操作上,黎先生認為長遠保存數碼檔案的關鍵是充足的元數據(metadata):「元數據猶如數碼檔案的履歷和日誌,盛載檔案格式轉移、取閱、移交等的歷程,對於保存、搜尋、理解、使用和存取數碼檔案是不可或缺的。」正因如此,檔案處須早在各局/部門產生檔案之前提供意見和協助,確保它們適時為數碼檔案提供足夠的元數據,以及採用方便保存的檔案格式。黎先生因而強調:「我們須與局/部門積極溝通、協調,以至合作,才可以妥善地保存數碼檔案。」

紙本及電子檔案:一脈相承

紙本檔案貯存於實體檔案庫,依靠人手提取和翻閱;數碼檔案則貯存於資訊科技系統,依靠硬件、軟件保存和取閱。兩者看似大相徑庭,實情又是如何呢?韋先生解釋:「管理紙本和數碼檔案的精神其實一脈相承:挑選具有歷史價值的檔案作永久保存,以確保它們可被公眾取閱和使用。」

那麼,管理兩種不同載體的檔案有差別嗎?韋先生指出:「管理紙本檔案時,我們較集中於檔案學的挑選和保存知識和實踐,通常在檔案成為館藏後才開始大部分的管理工作。然而,管理數碼檔案涉及系統設計、資訊管理、風險評估、藏品管理等多元範疇的知識和工作,我們在檔案移交,甚至產生前便已進行挑選和保存的工作。這個過程不單需要我們與局/部門交流合作,還依靠檔案處內各個職系同事各司其職,制訂政策及指引、設計數碼檔案庫、管理電子檔案,以至為局/部門提供培訓及諮詢服務,攜手合作保存電子檔案。」

因此,韋先生強調:「檔案主任須跳出傳統較被動的守護者(Keeper)角色,轉變為積極主動的協作者(Collaborator)、規劃者(Planner),以至是顧問(Consultant),提供專業意見給不同局/部門。」

檔案處會繼續透過與局/部門協調,以及處內各個職系的團隊合作,妥善管理數碼檔案,在數碼時代繼續為公眾保存文獻瑰寶。